BIBLIOGRAFIA

Aceñolaza, F.G. y Durand, F., 1986. Upper Precambrian - Lower Cambrian biota from the northwest of Argentina. Geological Magazine, 123: 367-375.

Aceñolaza, F.G., Miller, H. y Toselli, A.J., 1988. The Puncoviscana Formation (Late Precambrian-Early Cambrian). Sedimentology, tectonometamorphic history and age of the oldest rocks of NW Argentina. In: Bahlburg, H., Breitkreuz, C. y Giese, P. (Eds.): The Southern Central Andes, pp. 25-37. Springer Verlag, Lectures Notes in Earth Sciences 17, Heidelberg.

Aceñolaza, F.G., Miller, H. y Toselli, A.J., 2002. Proterozoic - Early Paleozoic evolution in western South American - a discussion. Tectonophysics, 354: 121-137.

Adams, C., Miller, H. y Toselli, A.J., 1990. Nuevas edades del metamorfismo por el método K-Ar de la Formación Puncoviscana y equivalentes, NW de Argentina. En: Aceñolaza, F.G., Miller, H. y Toselli, A.J. (Eds.): El Ciclo Pampeano del Noroeste Argentino, Serie de Correlación Geológica 4: 209-219. Tucumán.

Bodenbender, G., 1911. Constitución geológica de la parte meridional de La Rioja y regiones limítrofes. Boletín de la Academia Nacional de Ciencias, 19(1): 2-211. Córdoba.

Bonalumi, A.A., 1988. Características petrológicas y geoquímicas de los granitoides asociados a la mineralización de manganeso de la provincia de Córdoba y sur de Santiago del Estero, República Argentina. Quinto Congreso Geológico Chileno, Actas 2: E47-E61.

Bossi, J., Cingolani, C., Llambías, E.J., Varela, R. y Campal, N., 1993. Características del magmatismo post-orogénico Finibrasiliano en el Uruguay: Formaciones Sierra de Ríos y Sierra de Animas. Revista Brasileira de Geociéncias, 23(3): 282-288.

Brodtkorb, M.K., Pezzutti, N.E. y Dalla Salda, L., 1984. Presencia de vulcanismo ácido en el Precámbrico de la provincia de San Luis. 9° Congreso Geológico Argentino, Actas 2: 181-190.

Candiani, J.C.,Gaido, M.F. y Miró, R. Hoja Geológica 3163-I Jesús María, SEGEMAR, Buenos Aires. (En prensa).

Castellote, P., 1982. Formación La Clemira y edad de su metamorfismo (sierra de Ambargasta, provincia de Santiago del Estero). Acta Geológica Lilloana, 16(1): 259-269.

Castellote, P.R., 1985a. La Formación La Clemira y edad de su metamorfismo. Acta Geológica Lilloana, 16(1): 71-76, San Miguel de Tucumán.

Castellote, P.R. 1985b. Algunas observaciones geológicas en las sierras de Ambargasta y Sumampa (provincia de Santiago del Estero). Acta Geológica Lilloana. 16(2): 259-269, San Miguel de Tucumán.

CORREA, María J., 2003. Petrología y edad K/Ar de diques relacionados a la Formación

Oncán, sierra de Ambargasta, Santiago del Estero. Revista de la Asociación Geológica Argentina, 58 (4): 664-668

Delakowitz, B., Höll, R., Hack, M., Brodtkorb, M.K.de and Stärk, H., 1991. Geological and geochemical studies of the Sierra del Morro Oeste (San Luis province, Argentina): meta-sediments and meta-volcanics from the probable back-arc setting. Journal of South American Earth Sciences, 4(3): 189-200.

Do Campo, M., Omarini, R. y Ostera, H., 1994. K-Ar ages obtained from fine fraction of pelites from Puncoviscana Formation, Salta, Argentina. Revista Geológica de Chile, 21: 233-240.

Do Campo, M.D., Nieto, F., Omarini, R.H. y Ostera, H.A., 1999. Neoproterozoic K-Ar ages for the metamorphism of the Puncoviscana Formation, Northwestern Argentina. Actas 2º South American Symposium on Isotope Geology, SEGEMAR, Anales 34: 48-53.

Durand, F.R., 1990. Los conglomerados del Ciclo Pampeano en el Noroeste Argentino. En: Aceñolaza, F.G., Miller, H. y Toselli, A.J. (Eds.): El Ciclo Pampeano en el Noroeste Argentino, Serie Correlación Geológica 4: 61-69, Tucumán.

Durand, F. y Aceñolaza, F.G., 1990. Caracteres biofaunísticos, paleoecológicos y paleogeográficos de la Formación Puncoviscana (Precámbrico superior-Cámbrico inferior) del noroeste Argentino. Serie Correlación Geológica, 4: 71-112.

González, P.D., Sato, A.M. y Llambías, E.J., 2002. The komatiites and associated mafic to ultramafic metavolcanic rocks of western Sierra de San Luis. Actas del 15° Congreso Geológico Argentino, Actas 2: 87-90. El Calafate,

González, P.D., Paez, G.N., Cervera, F.M. y Iribarne, M., 2003. Texturas relícticas en la metaignimbritas neoproterozoicas del basamento del Cerro del Corral, Sierras Australes de Buenos Aires. Revista de la Asociación Geológica Argentina, en prensa

Guereschi, A.B. y Martino, R.D., 2002. Evolución textural de las corneanas de La Clemira, Sierra de Ambargasta, Santiago del Estero, Argentina. 15° Congreso Geológico Argentino, Actas 2: 180-183. El Calafate.

Hack, M., Bordtkorb, M.K., Höll, R. y Brodtkorb, A., 1991. Geología y consideraciones genéticas de los yacimientos scheelíticos entre el dique La Florida y pampa del Tamboreo, provincia de San Luis. Instituto de Recursos Minerales, Universidad Nacional de La Plata, Publicación 1: 113-152.

Jezek, 1990. Análisis sedimentológico de la Formación Puncoviscana entre Tucumán y Salta. En: Aceñolasa, F., Miller, H. y Toselli, A.J. (Eds.): El Ciclo Pampeano en el Noroeste Argentino. Serie de Correlación Geológica 4: 9-39, Tucumán.

Keppie, J.D. y Bahlburg, H., 1999. Puncoviscana Formation of northwestern and central Argentina: Passive margin or foreland basin deposit? In: Ramos, V. y Keppie, J.D. (Eds.): Laurentia-Gondwana Connections before Pangea. Geological Society of America Special Paper 336: 139-143. Boulder, Colorado.

Koukharsky, M., Munizaga, F., Leal, P., Correa, M.J. y Brodtkorb, M.K.de, 1999. New K/Ar ages in the Ambargasta and Norte de Córdoba ranges, Argentina. Actas 2º South American Symposium on Isotope Geology, SEGEMAR, Anales 34: 76-77.

KOUKHARSKY, M , Milka K.de BRODTKORB , Suzanne M. KAY y Francisco MUNIZAGA, 2003. La Formación Balbuena, integrante del arco magmático pampeano

en la sierra de Ambargasta, provincia de Santiago del Estero. Revista de la Asociación Geológica Argentina, 58 (4): 583-592

Kraemer, P.E., Escayola, M.P. y Martino, R.D., 1995. Hipótesis sobre la evolución tectónica neoproterozoica de las Sierras Pampeanas de Córdoba (30°40' - 32°40'), Argentina. Revista de la Asociación Geológica Argentina, 50(1-4): 47-59.

Leal, P.R., 2002. Estudio metalogenético de los yacimientos de manganeso del departamento de Sobremonte, provincia de Córdoba, Sierras Pampeanas Orientales. Tesis Doctoral, Universidad Nacional de La Plata, 151p. (Inédito). La Plata.

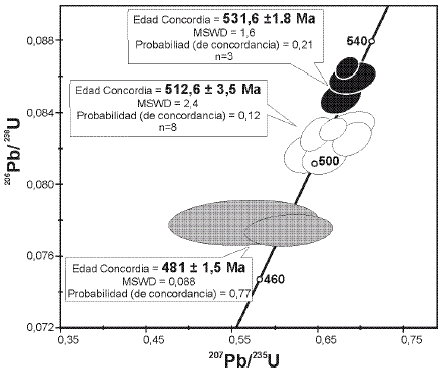

LEAL, P. R., Léo A. HARTMANN, João O.S. SANTOS, Roberto C. MIRÓ y Victor A. RAMOS, 2003, Volcanismo postorogénico en el extremo norte de las Sierras

Pampeanas Orientales: Nuevos datos geocronológicos

y sus implicancias tectónicas. Revista de la Asociación Geológica Argentina, 58 (4): 593-607 (2003)

Lira, R., Millone, H.A., Kirschbaum, A.M. y Moreno, R.S., 1997. Calc-alkaline arc granitoid activity in the Sierra Norte Ambargasta ranges, Central Argentina. Journal of South American Earth Sciences, 10: 157-177.

Llambías, E.J. y Sato, A.M., 1995. El batolito de Colangüil: transición entre orogénesis y anorogénesis. Revista de la Asociación Geológica Argentina, 50(1-4): 111-131.

LLAMBÍAS, E.J., Daniel GREGORI, Miguel A. BASEI, Ricardo VARELA y César PROZZI, 2003. Ignimbritas riolíticas neoproterozoicas en la Sierra Norte de Córdoba:¿evidencia de un arco magmático temprano en el ciclo Pampeano? Revista de la Asociación Geológica Argentina, 58 (4): 572-582 (2003)

Lork, A., Miller, H., Kramm, U. y Grauert, B., 1990. Sistemática U-Pb de circones detríticos de la Formación Puncoviscana y su significado para la edad máxima de sedimentación en la sierra de Cachi (provincia de Salta, Argentina). En: Aceñolaza, F.G., Miller, H. y Toselli, A.J. (Eds.): El ciclo Pampeano en el Noroeste Argentino. Serie de Correlación Geológica, 4: 199-208. Tucumán.

Lucero, H.N., 1969. Descripción Geológica de las Hojas 16h, Pozo Grande y 17h, Chuña Huasi, provincias de Córdoba y Santiago del Estero. Dirección Nacional de Geología y Minería, Boletin 107: 41 p.

Lucero Michaut, H. N. y Daziano, C., 1999. Sierras Pampeanas (Córdoba, Santiago del Estero) B) Paleozoico inferior de las sierras del norte de Córdoba y Santiago del Estero. En: Caminos, R. (Ed.): Geología Argentina. Servicio Geológico Minero Argentino, Anales 29: 141-144. Buenos Aires.

Ludwig, K.R., 2001. Using Isoplot/Ex rev. 2.49. A geochronological toolkit for Microsoft Excel. Berkeley Geochronology Center, Special Publication N° 1a: 55 p., Berkeley.

Martino, R.D. y Guereschi, A.B., 2002. Yacencia, estructura interna y evolución estructural de las corneanas de La Clemira, Sierra de Ambargasta, Santiago del Estero, Argentina. Actas del 15° Congreso Geológico Argentino, El Calafate, Tomo 2: 184-187.

Martino, R.D. y Guereschi, A.B., 2002. Estructura de las metamorfitas de Pozo del Macho, Sierra de Ambargasta, Santiago del Estero. Simposio; XI Reunión sobre Microtectónica y Geología Estructural.

Martino, R.D., Guereschi, A.B. y Sfragulla, J.A., 2002. Deformación frágil y relaciones regionales de la faja de deformación Los Túneles en las sierras de Pocho y Guasapampa, Córdoba, Argentina. 15° Congreso Geológico Argentino, Actas 1: 232-237. El Calafate

Massabie, A., Mutti, M., Sanguinetti, A., Cegarra, M. y Mozetic, M., 1997. Fase de deformación dúctil en formaciones eopaleozoicas de la sierra de Ambargasta, Santiago del Estero, y su significado estratigráfico. Revista de la Asociación Geológica Argentina, 52(2): 209-218.

Massabie, A., Mutti, D. y Nestiero, O., 2002. Edad, afinidades geoquímicas y tectónicas del pórfido riolítico de La Lidia, Sierra Norte de Córdoba. Revista de la Asociación Geológica Argentina, 57(1): 80-84.

Omarini, R.H., Alonso, R.N. y Marcuzzi, J.J., 1993. Hallazgo de vulcanitas en la Formación Puncoviscana, Puna argentina. Revista de la Asociación Geológica Argentina, 48(2): 179-183.

Omarini, R.H., Sureda, R.J., Toselli, A. y Rossi, J., 1999. Ciclo Pampeano. Magmatismo. En: González Bonorino, G., Omariini, R.H. y Viramonte, J. (Eds.): Geología del Noroeste Argentino, pp. 29-40. Relatorio del 14° Congreso Geológico Argentino, Salta.

Prozzi, C.R. y Ramos, G., 1988. La Formación San Luis. Primeras Jornadas de Trabajo de Sierras Pampeanas (San Luis, 24-26 agosto, 1988), Abstracts, 1p.

Quartino, B.J., Massabie, A.C. y Morelli, J.R., 1978. Formaciones Eopaleozoicas en el norte de Córdoba y sur de Santiago del Estero, su magmatismo y significado geológico. Revista de la Asociación Geológica Argentina, 33(1): 90-92.

Ramos, V.A., 1988. Late Proterozoic-Early Paleozoic of South America: a collisional story. Episodes, 11: 168-174.

Ramos, V.A., 1999. Evolución Tectónica de la Argentina. En: Caminos, R. (Ed.): Geología Argentina. Instituto de Geología y Recursos Minerales, Anales 29: 715-784. Buenos Aires.

Ramos, G., Prozzi, C. y Ortiz Suárez, A., 1996. Conglomerados del basamento de Sierras Pampeanas. 13° Congreso Geológico Argentino y 3° Congreso de Exploración de Hidrocarburos, Actas I: 607-617.

Rapela, C.W. y Pankhurst, R.J., 2002. Eventos tecto-magmáticos del Paleozoico Inferior en el margen proto-Atlántico del sur de Sudamérica. 15° Congreso Geológico Argentino, Actas 1: 24-29. El Calafate.

Rapela, C.W., Pankhurst, R.J. y Bonalumi, A.A., 1991. Edad y geoquímica del pórfido granítico de Oncán, Sierra Norte de Córdoba, Sierras Pampeanas, Argentina. 6° Congreso Geológico Chileno, Resúmenes Expandidos: 19-22.

Rapela, C.W., Pankhurst, R.J., Casquet, C., Baldo, E., Saavedra, J., Galindo, C. y Fanning, C.M., 1998. The Pampean Orogeny of the southern proto-Andes: Cambrian continental collision in the sierras de Córdoba. In: Pankhurst, R. y Rapela, C.W. (Eds.): The Proto-Andean Margin of Gondwana, p. 181-217. The Geological Society, London, Special Publication 142, Londres.

Rapela, C.W., Pankhurst, R.J. y Fanning, C.M., 2001. U-Pb SHRIMP ages of basement rocks from Sierra de la Ventana (Buenos Aires province, Argentina). 3 South American Symposium on Isotope Geology, Extended Abstracts (CD edition), Sociedad Geológica de Chile, Santiago, 225-228.

Rapela, C.W., Pankhurst, R., Fanning, C.M. y Grecco, L., 2003. Basement evolution of the Sierra de la Ventana fold belt. New evidences for Cambrian continental rifting along the southern margin of Gondwana. Journal of the Geological Society, London, en prensa.

Sato, A.M., González, P.D. y Sato, K., 2001. First indication of mesoproterozoic age from the western basement of Sierra de San Luis, Argentina. 3º South American Symposium on Isotope Geology, Extended Abstracts (CD edition): Sociedad Geológica de Chile, Santiago, 241-244.

Sims, J.P., Ireland, T.R., Camacho, A., Lyons, P., Pieters, P.E., Skirrow, R.G., Stuart-Smith, P.G. y Miró, R., 1998. U-Pb, Th-Pb and Ar-Ar geochronology from the southern Sierras Pampeanas, Argentina: implications for the Palaeozoic tectonic evolution of the western Gondwana margin. In: Pankhurst, R. y Rapela, C.W. (Eds.): The Proto-Andean Margin of Gondwana, p. 259-281. The Geological Society, London, Special Publication 142, Londres.

Söllner, F., Bdrodtkorb, M.K.de, Miller, H., Pezzutti, N.E. y Fernández, R.R., 2000a. U-Pb zircon ages of metavolcanic rocks from the Sierra de San Luis, Argentina. Revista de la Asociación Geológica Argentina, 55(1-2): 15-22.

Söllner, F., Leal, P.R., Miller, H. y Brodtkorb, M.K.de, 2000b. Edades U/Pb en circones de la riodacita de la sierra de Ambargasta, provincia de Córdoba. En: Schalamuk, I., Brodtkorb, M. y Etcheverry, R. (Eds.): Mineralogía y Metalogenia 2000. INREMI, Publicación 6: 465-469. La Plata.

Steiger, E.H. y Jäger, E., 1977. Subcomission on geochronology, convention on the use of decay constants in geo- and cosmochronology. Earth and Planetary Science Letters, 36: 359-362.

Stuart-Smith, P.G., Camacho, A., Sims, J.P., Skirrow, R.G., Lyons, P., Pieters, P.E. y Black, L.P., 1999. Uranium-lead dating of felsic magmatic cycles in the southern Sierras Pampeanas, Argentina: Implications for the tectonic development of the proto-Andean Gondwana margin. In: Ramos, V.A. y Keppie, J.D. (Eds.): Laurentia-Gondwana Conections before Pangea. Geological Society of America Special Paper 336: 87-114. Boulder, Colorado.

Varela, R., Cingolani, C. y Dalla Salda, L.H., 1990. Edad del Granito Cerro Colorado y su implicancia geotectónica. Sierras Australes de Buenos Aires. 11° Congreso Geológico Argentino (San Juan), Actas 2: 279-282.

van Staden, A. y Zimmermann, U., 2002. Very-low to low grade sedimentary rocks from Concepción (Sierra de Ambato, Catamarca province): an equivalent of the Puncoviscana Formation?. 15° Congreso Geológico Argentino, Actas 2: 206-209. El Calafate.

von Gosen, W. y Prozzi, C., 1998. Structural evolution of the Sierra de San Luis (Eastern Sierras Pampeanas, Argentina): implications for the proto-Andean margin of Gondwana. In: Pankhurst, R. y Rapela, C.W. (Eds.): The Proto-Andean Margin of Gondwana. The Geological Society, London, Special Publication 142: 235-258. Londres.

Zimmermann, U. y van Staden, A., 2002. Neoproterozoic to pre-Ordovician very-low to low-grade metasedimebntary rocks from Sijan (Sierra Ambato) and Campo Volcán (Puna) in northwestern Argentina. 15° Congreso Geológico Argentino, Actas 2: 229-234. El Calafate. |